「意外と知らない」初心者必見!焚き火の簡単な楽しみ方を徹底解説!

焚き火って、何が面白いのだろうか。キャンプに関心がある人なら、一度はそんな疑問を持ったことがあるはずだ。道具を揃えてまでやることなのか。わざわざ時間をかけてやる価値があるのか。

そこで今回は、まだ焚き火をしたことのない人たちのために、その楽しみ方や面白さをじっくりと解説していこう。

1.火とのやり取りを楽しむ

焚き火は、何もしない時間ではない。むしろ、意外と忙しい。

火のまわり方を見て、燃えムラが出ないように薪の位置をずらす。空気が通りにくそうなら、枝を一本抜いて隙間をつくる。燃え残った熾火が奥に偏れば、トングで崩して平らに戻す。そうやって常に、少しずつ手を動かし続けている。

焚き火の前にいると、意識の大半が火の動きに向かう。どの薪が燃えて、どれが燃えにくいか。火が強すぎないか。崩れそうな角度になっていないか。目と手を交互に動かしながら、細かな判断を繰り返す。火を見ているというより、火とやり取りしているという感覚に近い。

そのうち、余計なことを考えなくなる。考えようとしても入ってこない。「何もしないで火を見ていると落ち着く」と言われることがあるが、それは違う。火が落ち着いているときですら、次の変化を無意識に見ている。落ち着くのではなく、意識の範囲が一点に絞られる。

焚き火が面白いのは、単に眺める対象ではなく、一定の緊張と作業がつきまとうところにある。そして、その緊張が他の雑念を遮断する。だから焚き火の前では、気づけば静かになっている。

2.思い通りに燃えないから面白い

火が思ったように育たないのは、空気の通り道がうまくできていないときだ。かといって薪の間隔を広げれば、今度は熱が拡散して火が立たなくなる。このあたりは微妙なさじ加減がある。

煙の色や量も手がかりになる。白く濃い煙が出ているときは、火がうまく回っていない。そういうときは、薪を一本抜く、向きを変える、風を送る──そうした調整の小さな繰り返しが、焚き火の時間の大半を占める。

そういう手間を面倒だと感じる人もいるだろう。だが、この「思い通りにならなさ」こそが焚き火の面白さでもある。マニュアル通りにやっても火は言うことを聞かないし、うまくいっていた状態が、風ひとつで崩れることもある。そのたびに試してみる。何が正解かは状況によって違う。

だからこそ、火が素直についたときはうれしいし、うまく維持できたときには満足感がある。誰に見せるわけでもないが、自分の判断と手の動きで、火を育てていく過程そのものに楽しさがある。

3.薪の材質や組み方によって焚き火は変わる

どんな薪を使うかで、火の燃え方は大きく変わる。針葉樹は火がつきやすく、立ち上がりが早い。ただし勢いがある分、すぐに燃え尽きてしまう。広葉樹は逆で、火がつくのに時間はかかるが、いったん火が回ると長持ちする。火を扱っていると、この差がはっきりとわかってくる。

火をつけるときは、まず針葉樹で勢いをつけ、その炎を使って広葉樹に火を移していく。スギやヒノキは小枝でも火がつきやすく、音を立ててよく燃える。

ナラやクヌギは火がつくまでに時間がかかるが、熾火になってからが長い。そうした薪の性格を知ってくると、「今日はどの順番で組もうか」「あの種類は風に強かったか」など、自然と組み方を工夫するようになる。

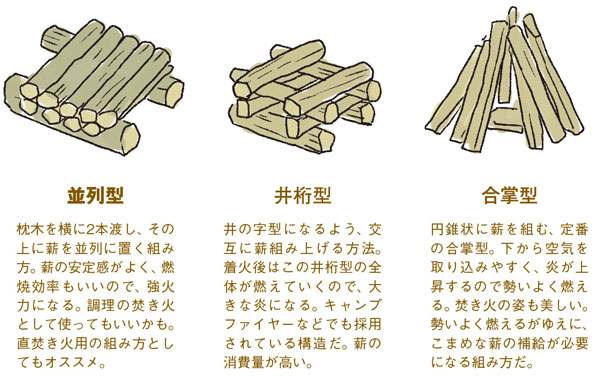

薪の組み方でも違いは出る。合掌型にすれば炎が高く立ち上がりやすく、並列型は安定感があって燃焼効率もいい。他にも細かいバリエーションもある。組み方によって火の回り方が変わるので、試してみると違いがはっきり出る。

こうした違いに気づき、それぞれの特徴を踏まえて組んでみる。うまくいけば、薪の崩れ方も狙い通りになり、炎の形も安定してくる。思ったようにいかないときは、どこに問題があったのかを観察しながら直していく。

薪の種類や組み方を工夫して、自分なりに火をつくっていく感覚。そこに焚き火の面白さがある。

4.焚き火を楽しむためのギア

焚き火は、火をつけて燃やすだけの行為に見えるかもしれない。だが、使う道具によって、その時間は作業から遊びへと変わっていく。ただ便利なだけではない。「これを使ってみたい」と思わせる道具には、それ自体が楽しみ方の一部になっている。

ファイアスターターは、そんな道具のひとつだ。金属同士をこすって火花を散らし、麻縄やチャークロスに着火する。ライターを使えば一瞬で終わる作業に、あえて時間をかける。力加減などにちょっとしたコツがあり、それを掴んでいく過程が面白い。うまく火が移ったときは、それだけで一段上の火起こしをした気分になる。

薪ばさみも焚き火をするうえでは欠かせない。炎をつくるとは、薪の位置を調整することと言っても過言ではない。そのためには薪を掴むためのギアが必要になる。自分の思い通りになる薪ばさみを見つけるのも焚き火の楽しみ方のひとつだ。

火吹き棒も、実際に使ってみると意外に楽しい。細い金属の筒を通して、火種にピンポイントで空気を送る。狙い通りに炎が大きくなると、「いまのは自分のひと息で火が動いた」という感覚がはっきりある。火との距離が縮まったように感じられる道具だ。

薪割りも、焚き火の一部になる。ナタで焚き付けを作るとき、木の繊維の流れや硬さが手に伝わるはずだ。スッと割れたときの爽快感、うまくいかず刃が止まったときの微調整。薪を「買ってくるもの」から「自分で整えるもの」に変えるだけで、火を育てる工程の感触が変わってくる。

こうした道具は、ただ便利なだけではない。「使ってみたい」と思わせる魅力があり、「使ってよかった」と思える手応えがある。 そして何より、焚き火の時間を「何かをやってみたくなる場」に変えてくれる。

まとめ

焚き火は薪の材質や組み方によって燃え方が変わり、それに応じて動き方も変わってくる。火が落ち着けば手を休めるが、放っておけるわけではない。常に少しずつ気を配り、微調整を続ける。その作業に自然と没頭しているうちに、気づけば時間が過ぎている。

火を起こす手段、火を操る手段、火を使って何かをしてみる手段──それぞれにちょっとした工夫の余地があり、その一つひとつが「次はこうしてみよう」と思わせてくれる。

焚き火は、派手な出来事のない時間だ。だが、手は動いていて、目は火を見ていて、判断が積み重なっている。うまくいけばうれしくなり、うまくいかなくても次を考える。やっていることは単純だが、やめたくならない。そこに焚き火の面白さがある。