避難生活をもっと快適に〜EDANが目指す支援とは〜

今年は、阪神・淡路大震災から30年。いまも自然災害は頻発しており、直接の被災経験がなくても、報道などを通じて当時の被害や人々の苦しみを知り、「自分ごと」として考える人が増えているのではないでしょうか。

そんな節目の年に、新しい取り組みがスタートしました。避難生活を支援するためのネットワーク「EDAN(イーダン)」の設立です。その発表会を取材しました。

避難生活にフォーカスした民間ネットワーク「EDAN」

「EDAN」は Essential Disaster Assistance Network の略。 フィリップ モリス ジャパンと、特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)が中心となり、民間としては日本で初めて、避難生活に特化した支援ネットワークとして立ち上がりました。加盟団体と力を合わせ、より安全で質の高い避難生活の環境づくりを目指していきます。

実は多い災害関連死

災害と聞くと、建物の倒壊や津波などによる「直接的な死」がイメージされるのではないでしょうか。しかし実際には、避難所での疲労やストレス、持病の悪化などによって命を落とす「災害関連死」も多いそうです。しかしこれについてはあまり知られていないように思います。

阪神・淡路大震災以降、自治体が「災害関連死」と認定した人はすでに5,000名を超えています。熊本地震や能登半島地震などでも、関連死が直接死を大きく上回ったといいます。

EDANは、こうした「知られにくい犠牲」を減らすことを重要な目的に掲げています。

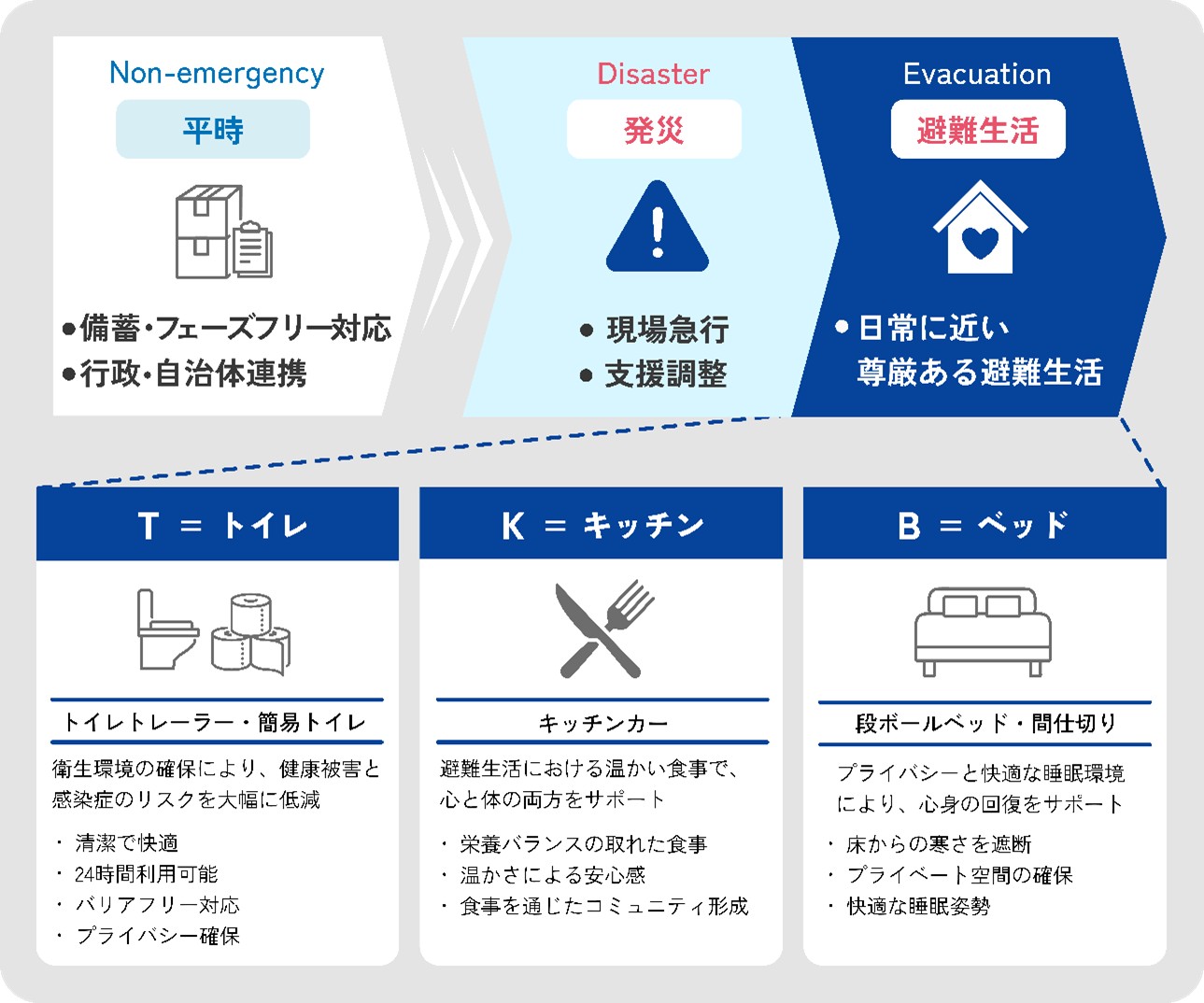

避難生活の3つの課題「TKB」

EDANが特に重視するのが「TKB」と呼ばれる3つの課題です。 T=トイレ、K=キッチン、B=ベッド。 避難生活で必ず直面する「困りごと」ばかりです。

T=トイレ

数が足りない、清潔さや安全性に不安がある……そんな理由で、特に女性や子どもが「トイレを我慢してしまう」というケースが少なくないという現実があるそうです。

その解決策のひとつが「トイレトレーラー」。水洗式の個室を4基備え、洗面台や換気扇も完備。清潔で衛生的、さらに「明るく安心して使える」心理的な安心感も大切にしています。車椅子にも対応。自走式のため必要な場所にすぐ届けられます。

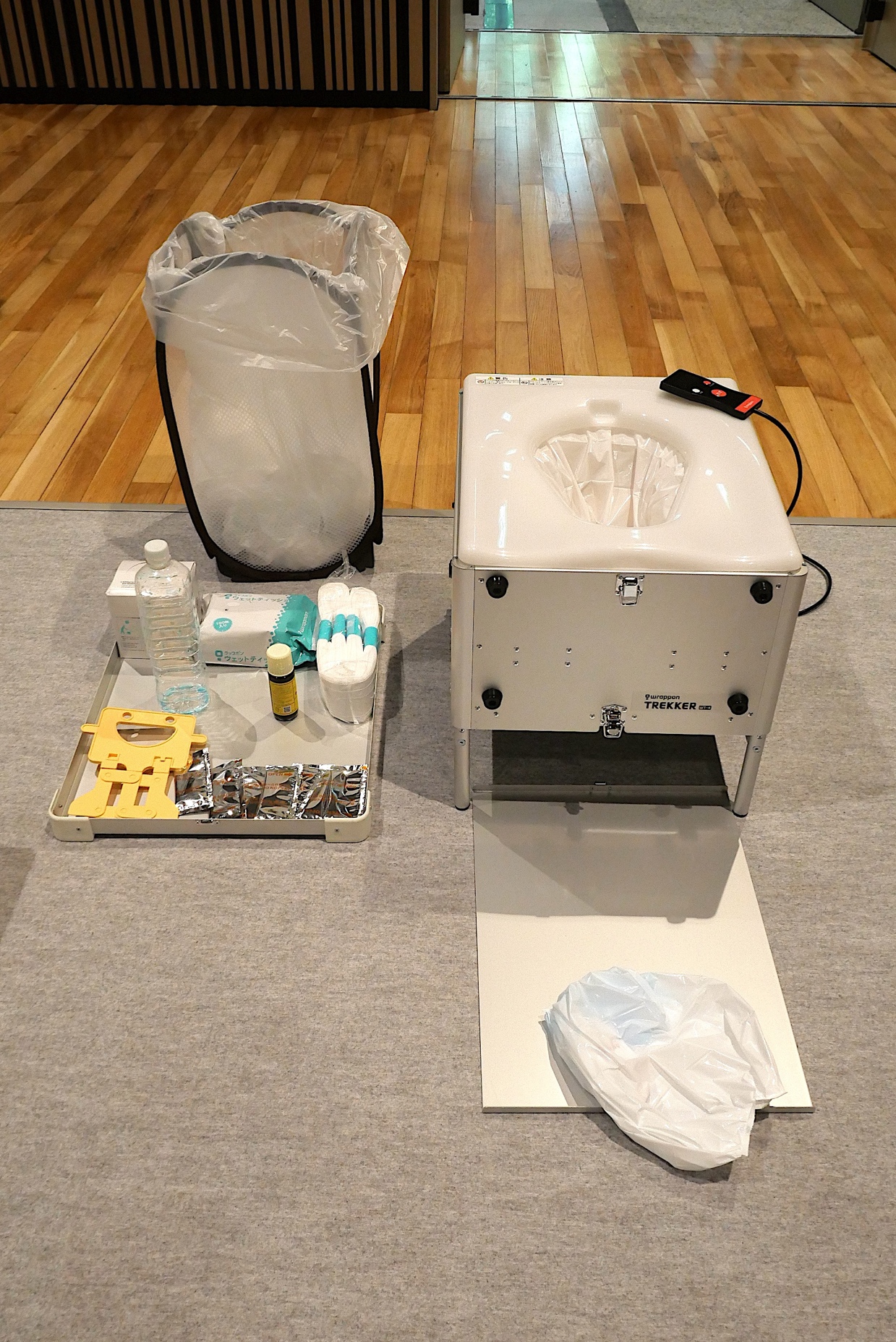

また、「ラップポン」という最新の簡易トイレも注目です。排泄物を自動で密封・梱包し、直接触れることなく処理が完了。衛生的で感染症対策にも役立ちます。

ラップポンでは「数」、トイレトレーラーで「質」をという両面での支援を行えることになります。

K=キッチン

次は「食」。災害時はどうしても乾パンやなど冷たくて硬い食事に偏りがちです。

そこを少しでも支援するのが「FOODBOUR(フーバー)」というフードトラック。

被災地に温かく栄養のある食事を届けてくれる頼もしい存在です。

さらに特徴的なのは、災害時だけでなく平時にも稼働すること。フードバンクや公共冷蔵庫として、食べ物を必要とする人々に24時間体制で利用できるような仕組みになっています。

B=ベッド

最後は「寝る環境」。避難所では床に雑魚寝というケースも多く、体の痛みや冷え、ほこりによる呼吸器系のリスクなど、さまざまな問題が起こります。

そこで活躍するのが「紙の間仕切りシステム(PPS)」と「段ボールベッド」。 材質が紙なので、軽くてだれでも組み立てやすく、ユニットなので連結して広げられるのが特徴です。仕切りは布をかけるだけで設置でき、安全ピンで止めるだけ。

ベッド下には収納スペースも用意。避難所では、こうしたパーソナルスペースがあっても、荷物で床がいっぱい…という実態もあるそうです。そのためこの「収納付き」はとてもありがたいものになるそうです。

長期化する避難生活を少しでも快適に

地震や台風といった災害は避けられません。けれど「その後の生活」を改善することはできます。

EDANの取り組みは、長く続く避難生活を少しでも快適で安心できるものにするための挑戦です。

今後、こうした活動が広がりを見せれば、「災害関連死」という悲しい現実をなくす大きな力になるかもしれません。

EDAN避難生活支援ネットワーク ウェブサイト

https://edan-bosai.jp/